コンテンツメニュー

下記から興味のあるコンテンツを選んで読んでみてください。つまらないと思ったらすぐ他のサイトに移って、あなたの時間を無駄にしないでくださないでくださいね。

愛犬の椎間板ヘルニアで悩んでいる飼い主様へ

「こんにちは!愛犬トイプードル12歳と13歳のお父さんです。(2025/3/16現在)愛犬の健康をテーマに、このブログでは様々な情報を発信しています。

今回は、犬の椎間板ヘルニアについて、私の経験での話をしていきます。数あるサイトの中から、このブログに訪問いただきありがとうございます。

愛犬と飼い主さんが安心して暮らせるよう、お役に立てる情報を発信していきます。

このブログでは、犬の椎間板ヘルニアに関する最新の情報と、飼い主さんができることを分かりやすく解説しています。

椎間板ヘルニアの早期発見・早期治療は、愛犬の健康を守るために非常に重要です。

このブログでは、症状のチェックリストや、治療法、予防法などを詳しく解説しています。

犬種によって、椎間板ヘルニアになりやすい犬種とそうでない犬種がいることをご存じですか?知って予防することも可能です。

目次

詳しくは、「愛犬の椎間板ヘルニアの経過観察」を参考にしてください。

愛犬の心は、網膜萎縮、アジソン病、甲状腺機能低下症と色々な病気があり、2019年ごろから病院通いが続いています。

「あれ、なんか心(しん)ちゃんの様子がおかしい」から始まりました。

病気のせいでふらついているのか、元気がないな、じっとしている時間が多いなと、体調の変化に気づきました。

2024年の中盤から、歩くスピードが遅くなり、歩きたくない様子がおおくなります。太ももやお尻の筋肉が痩せてきたような気がしました。

アジソン病の治療で月1回の診察と注射をしてもらいに通っているので、その際に「最近、足腰が弱ってきた様子で」と相談しました。

その時は、心の12歳という年齢的なものかなと獣医師さんも私もあまり心配をしていませんでした。

スピードはおそけど、散歩には行けたので、心に合わせて歩くようにしていました。

2024年の年末です。急にふらつきが強くなり、おしっこで片足立ちになれない、こける、後ろ足が滑るなど症状がひどくなりました。

本格的に獣医さんに相談することにしました。

詳しくは、「愛犬の椎間板ヘルニアの経過観察」を参考にしてください。

2024年の年末に、気になる症状を伝えました。「足腰が崩れる」「おしっこで片足立ちになれない」「足を滑らせて歩きにくそう」「特に左足が動きにくそう」「散歩で歩かない」。

症状は腰が原因かなと言われました。ただ、しっかりとした検査をしないとわからないから、大きな病院を紹介しますと言われました。

私も心配のため、大きな病院で疑う病気を調べてもらい、対応したいと考えました。

紹介状を書いてもらい、予約をとり診察をしてもらうことにしました。

紹介された病院は、「どうぶつの総合病院」川口の病院です。

まず、びっくりしたことは、ホテルみたいな病院で、豪華な内装で圧倒されました。(お金が心配)

受付して、待合室が個室であり、先生との話から始まりました。

私が観察していた状態(症状)を詳しくお話して、歩く姿を動画でお見せしてから、先生の話が始まりました。

最初は外科で診察しましたが、症状から神経系が濃厚で、調べてから専門の科へという流れでした。

一通り検査が終わり、結果は2週間後となりました。予約を取って帰宅をして、飲み薬は痛み止めを2週間分を出してもらいました。

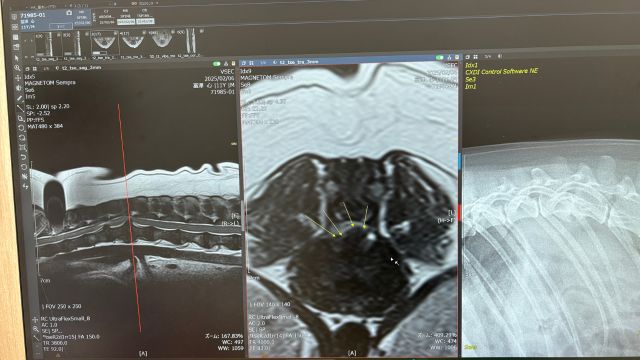

検査は麻酔を使用して、動かないようにしっかりとした体制で行うようでした。レントゲンとMRI、CTと人間と同じように検査してもらいました。

2週間の時間があるので、犬の椎間板ヘルニアを調べてみました。以下を参考にしてください。

検査結果の質疑応答(診察)風景も参考に!

詳しくは、「愛犬の椎間板ヘルニアの経過観察」を参考にしてください。

犬の背骨(脊椎)は、体を支え、脊髄を保護する重要な役割を担っています。犬の背骨は、いくつかの異なる部分に分かれており、それぞれ特徴的な構造と機能を持っています。

頸椎7つの骨、胸椎13の骨、腰椎は7つの骨、仙椎は3つの骨が癒合して1つの骨、尾椎は尾の部分で20個前後の骨で構成されている。

犬種によって、背骨の構造や形状に違いが見られます。特に、軟骨異栄養犬種(ダックスフンド、コーギーなど)は、椎間板ヘルニアになりやすい傾向があります。

犬の椎間板ヘルニアは、背骨の椎骨の間にある椎間板が変性(貧弱、損傷)し、飛び出して脊髄や神経を圧迫し、痛みや麻痺を引き起こす病気です。

犬の椎間板ヘルニアが好発する部位は、胸椎(胸の骨)13番と腰椎(腰の骨)1番の移行部、特に腰椎の前方部分で発生することが多く、全体の約85%を占めます。

この部位は、背骨の可動性が高く、椎間板に負担がかかりやすいため、ヘルニアが起こりやすいと考えられています。

主な原因は、加齢による椎間板の変性ですが、遺伝やなりやすい犬種もいるようです。

特に、ダックスフンド、コーギー、フレンチブルドッグ、ペキニーズ、シー・ズー、ビーグルなどの軟骨異栄養犬種は、椎間板の変性が起こりやすく、若齢でも発症するリスクが高いです。

肥満や過度な運動も椎間板に負担をかけ、発症リスクを高める要因となります。日常生活では、階段の上り下りやジャンプなど、背骨に負担のかかる動作を避けることが重要です。

人間でもそうですが、どんなに激しく動いてもならない人はならないため、元々腰に問題があるか、弱い部位(箇所)に経年的・運動的な負担が繰り返し加わり発症すると考えます。

軟骨異栄養犬種とは、特定の遺伝的特徴により、軟骨の成長に異常が見られる犬種のことです。犬種は、特有の体型、特に短く湾曲した四肢を持つことが多く、それが彼らの特徴。

椎間板ヘルニアの症状は、軽度な痛みから重度の麻痺まで様々です。

初期症状としては、背中や腰を触ると痛がる(心はそういえば昔から腰を触られると起こりました)、歩行時にふらつく、震える、足を引きずるなどが挙げられます。

進行すると、後ろ足の麻痺(足先が持ち上がらい)や排泄困難(男の子は片足を挙げられないなど)が起こり、重症化すると四肢麻痺や呼吸困難を引き起こすこともあります。

また、痛みによって食欲不振や元気消失が見られることもあります。症状の程度は、椎間板が飛び出した場所や神経圧迫の程度によって異なります。

少しでも異変を感じたら、早めに動物病院を受診することが大切です。早期発見・早期治療が、愛犬の健康を守るために非常に重要です。

犬の椎間板ヘルニアなどで見られる「ナックリング」とは、後ろ足の麻痺が進行した際に見られる特徴的な歩行状態を指します。

普通、犬は足の裏全体を地面につけて歩きますが、ナックリングを起こすと、足の甲側が地面についてしまいます。つまり、足先が内側に折れ曲がり、裏返ったような状態になります。

足先を正常に持ち上げることができないため、地面に擦りながら歩くようになります。これにより、足の甲の毛が擦り切れたり、皮膚が傷ついたりすることがあります。

神経の圧迫により、足先の感覚が鈍くなっているため、地面に擦れていることに気づかないことがあります。

私は整体師の仕事をしています。椎間板ヘルニアで犬と人間の違いは好発部位です。

犬の腰椎は7椎、人間は5椎です。胸椎では犬は13椎、人間は12椎です。

人間の好発部位は、下部腰椎で腰椎5番と4番の間、5番と仙骨の間です。これは、人間が二足歩行をするため、腰に大きな負担がかかることが主な原因です。

犬の椎間板ヘルニアは、胸椎(胸の部分)と腰椎の移行部、特に腰椎の前方部分で発生することが最も多く、全体の約85%を占めます。犬は四足歩行であり、背骨の構造も人間とは異なるため、胸腰部に負担がかかりやすいと考えられています。

人間では、神経圧迫により、皮膚の感覚が鈍くなったり、過敏になったりすることがあります。しびれやチクチクする感覚もよく見られます。神経が筋肉を制御する能力が低下すると、特定の筋肉の力が弱まります。

犬の場合、椎間板ヘルニアが脊髄全体を圧迫することがあり、広範囲にわたる神経症状が現れることがあります。後ろ足の麻痺や排泄困難がよく見られます。

犬は言葉で痛みを表現できないため、行動の変化で痛みを察知する必要があります。

背中を触られるのを嫌がる、震える、または食欲不振などがサインとなることがあります。

犬の場合、神経の圧迫により排泄に関する神経にも影響が出やすく、排泄困難や失禁などがみられることがあります。(人間でも上部腰椎での場合は排尿排便障害が出る可能性がある)

椎間板ヘルニアの検査は、神経学的検査、レントゲン検査、MRI検査などが行われます。

神経学的検査では、反射や痛みの反応を確認し、神経の異常を評価します。

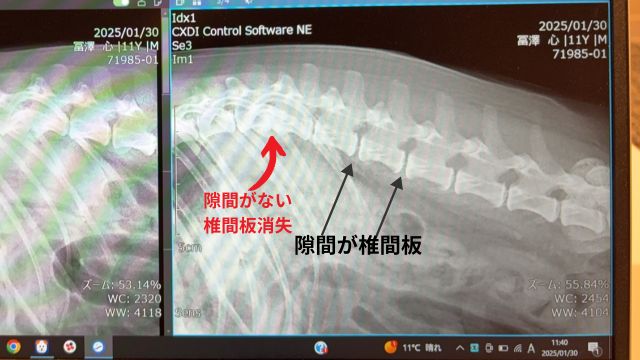

レントゲン検査では、骨の状態を確認し、椎間板の異常を推測します。

MRI検査は、椎間板や神経の状態を詳細に確認できるため、確定診断に有効です。

治療法は、症状の程度によって内科療法と外科療法が選択されます。

保存療法では、安静、鎮痛剤、ステロイドなどが用いられ、軽度な症状の改善を目指します。

手術療法は、重度の麻痺や排泄困難がある場合に選択され、手術によって椎間板の圧迫を取り除きます。

リハビリも重要な治療の一環であり、早期回復を促します。

私が経験した初期の症状の経過を記載しました。まさか初期症状とは思っていなかったので、あの頃に何か対応をしていればと悔んでいます。皆さんは、この記事を参考にして悔まないように、愛犬の健康を守ってあげてください。

いつ頃かな、本当に若いころから腰を触ると嫌がるそぶりをしていました。(怒るんです)

最初は、ただ嫌なんだなと触らないようにしていましたが、今考えると、何か違和感や痛みがあったのかなと思います。

ただ元気なため、まさか椎間板ヘルニアになるなんて想像もしていませんでした。

これも、正確な時期は忘れましたが、ある時期から、抱っこして降ろすときに腰の骨がパキ、ポキとなるようになりました。

抱きかかえるときに、腰が鳴るのであだろうなと不思議に思っていました。

人間でも、腰を鳴らすことがあるので、そんな感じなのかなと軽く考えていましたが、レントゲンで見たら、腰骨がズレている様子で、椎間板が無くなり骨の不安定性が音の原因と知りました。

左側に崩れることがあると気づきました。左足が特に力が入りにくいのだろうと。

最初は、筋力低下(加齢?)と思い、気にしていませんでしたが、頻繁になるので足(腿)を触って診ると、筋肉が痩せている様子でした。

普段はあまり気を付けていないため、感覚的にお尻が小さくなったとか、腿筋が気細くなったなど思った程度でした。

床で足を滑らせることが多くなり、特に左足がそうでした。

おしっこをするときに、男の子なので片足を上げるんですが、左足を軸にして右足を上げるのですが、踏ん張れないで崩れることが多くなり、女の子の座排尿で行うことが多くなりました。

また、おしっこが前肢にかかるようになり、飛ぶ方向も変わり、なんでかわからずでしたが、これは、腰が悪くなると腰を丸まることで、おしっこの飛ぶ方向が前肢になったのだと気づきました。

おしっこの解決策は、オムツです。今は重つをすることで、いつしても良い状態、前肢にかからないで済んでいます。(おむつ便利ですね)

左脚が強く麻痺している様子は、CT検査で左側の神経圧迫が強くあるためとわかりました。

進行してからの症状は、散歩に行かないくなった。おしっこが前部でないなど、歩きながらおしっこもするようになった。(これ、痴ほうを疑いました)

歩くと、左足先が擦って歩くようになり、歩きにくそうな状態が強くなりました。

かかりつけの獣医師の先生と手術について話しました。椎間板ヘルニアという物理的な神経圧迫はありますが、保存療法で経過を観察してみようとなりました。

痛みや症状の緩和のために、薬は飲み続けますが、日常生活でも注意をしながら、負担をかけて悪化させないように様子を見ていきます。

私は整体師の仕事をしています。椎間板ヘルニアで犬と人間の違いは好発部位です。

犬の腰椎は7椎、人間は5椎です。胸椎では犬は13椎、人間は12椎です。

人間の好発部位は、下部腰椎で腰椎5番と4番の間、5番と仙骨の間です。これは、人間が二足歩行をするため、腰に大きな負担がかかることが主な原因です。

犬の椎間板ヘルニアは、胸椎(胸の部分)と腰椎の移行部、特に腰椎の前方部分で発生することが最も多く、全体の約85%を占めます。犬は四足歩行であり、背骨の構造も人間とは異なるため、胸腰部に負担がかかりやすいと考えられています。

人間の場合も神経症状が強い場合や、排尿障害が出た場合は、手術を選択肢まする場合がありますが、保存療法で経過観察する場合も多いので、私は経過観察をすることを選びました。

私は保存療法を選び、経過観察をすることにしました。悪化させない環境に配慮しながら、背腰や脚のマッサージなど簡単な整体をしています。

人間の場合は、私の整体でさらしを腰に巻くことをしますが、犬の場合は、毛がありズレやすく、なかなか巻けません。

コルセットも丁度良いのが無く、現在はオムツを巻いて腰のサポートをしています。

症状は緩和している様子です。このまま悪化しない状態を続けて、良い方向に進むように願います。

詳しくは、「愛犬の椎間板ヘルニアの経過観察」を参考にしてください。

椎間板ヘルニアと診断されると、とても不安になると思います。しかし、適切な治療とケアを行うことで、多くの犬が再び元気な生活を送ることができます。この記事が、愛犬の椎間板ヘルニアについて理解を深め、安心して治療に臨むための一助となれば幸いです

この記事では、犬の椎間板ヘルニアについて、原因、症状、検査、治療、予防など、飼い主さんが知っておくべき情報を詳しく解説しました。愛犬の椎間板ヘルニアは、早期発見と適切な治療が何よりも大切です。少しでも異変を感じたら、迷わず獣医師に相談してください。日頃から愛犬の様子をよく観察し、椎間板ヘルニアから愛犬を守りましょう。

私も愛犬が椎間板ヘルニアになった時、本当に不安でいっぱいでした。でも、早期発見と適切な治療、そしてリハビリを頑張ったことで、愛犬は再び元気に走り回れるようになりました。諦めずに、愛犬と一緒に病気と闘いましょう

椎間板ヘルニアは、早期発見・早期治療が大切ですが、日頃の予防も非常に重要です。適切な体重管理、適度な運動、生活環境を整えることで、発症リスクを減らすことができます。この記事で紹介した予防法を参考に、愛犬の健康を守りましょう。

詳しくは、「愛犬の椎間板ヘルニアの経過観察」を参考にしてください。

冨澤敏夫(とみざわ としお)、1969年12月12日生まれ

資格(国家資格:柔道整復師、整体師)

好きな言葉:継続は力なり

特技や趣味:空手、太極拳、健康体操、映画鑑賞、仕事(整体業)、WEB関係

愛読書:原因と結果の法則

好きなアニメ:あしたのジョー、エースをねらえ!

はじめまして、私はさいたま市で整体院を開業しています。愛犬はトイプードルのももちゃんと心(しん)ちゃんを迎えて暮らしています。愛犬の病気をきっかけに、このコンテンツを立ち上げました。皆さんのお役に立てればと思い、わんちゃんの健康を中心に、犬の色々な情報を掲載しています。

下記から興味のあるコンテンツを選んで読んでみてください。つまらないと思ったらすぐ他のサイトに移って、あなたの時間を無駄にしないでくださないでくださいね。

見てね!愛犬のギャラリー